2005 to 2006: From Fantasy to Humanity

Akhir tahun ini seolah menjadi lahan luar biasa bagi seribusatu fantasi. Rangkaian film-film yang merupakan visualisasi dari imajinasi dan fantasi hebat menyerbu layar-layar perak di seluruh dunia, dan menutup tahun dengan keceriaan.

Di awal November, rangkaian fantasi dimulai dengan imajinasi seorang perempuan berkebangsaan Inggris yang telah berhasil menancapkan diri sebagai ikon baru dalam dunia fantasi anak-anak dan remaja. JK Rowling menciptakan karakter Harry Potter sebagai karakter yang menggusur fantasi dongeng karya-karya HC Andersen pada masa lalu. Tokoh Potter yang berusia remaja (sampai dengan edisi terakhirnya) itu berasal dari lipatan dunia yang kita huni untuk menciptakan jagad sihir-nya yang imajinatif tersebut. Mitos-mitos lama mulai dari sapu terbang, tongkat penyihir, mantar-mantra serta ramuan menjadi bagian hidup sehari-hari dalam dunia sihir ciptaan Rowling. Begitu juga dengan gaya hidup yang menjadi satu formula tidak terpisahkan, untuk bagaimana mereka terbang dengan sapu, bermain permainan kombinasi antara cricket dan sepakbola ala dunia sihir yang diberi nama quidditch, serta pertarungan adu mantera dan tongkat seperti halnya si Sirik dan Juwita dari majalah Bobo pada jaman saya kecil.

Visualisasi dari imajinasi-imajinasi tersebut yang selalu menarik untuk disaksikan dari sebuah film Harry Potter. Di debut layar perak-nya, sutradara Christoper Columbus lumayan berhasil membuat debut yang menjadikan platform bagi film-film Potter sesudahnya. Yang paling kentara memang dari sisi casting dimana Daniel Radcliffe, aktor cilik (sekarang sudah beranjak remaja, tentunya) berhasil menyatukan imajinasi bagaimana seorang Harry Potter itu diwujudkan. Film-film selanjutnya kemudian "hanya" mendapati tantangan untuk merangkai halaman demi halaman dari naskah yang ditulis Rowling untuk dimampatkan dalam durasi film (sekitar 120 - 180 menit). Begitu juga dengan Mike Newell, sutradara film terbaru Harry Potter and the Goblet of Fire (seri keempat). Tantangannya tetap serupa, yaitu apakah akan setia dengan jalur film dengan resiko shortcut, atau membuat re-script dengan durasi yang lebih pendek. Chris Columbus memilih alternatif pertama, dan sutradara film ketiga, Alfonso Cuaron memilih alternatif kedua dengan relatif banyak pujian dari kritikus tapi kurang berkenan di hati fans.

Di film keempat ini, Mike Newell bisa dibilang melakukan re-script. Alur film yang dimulai dengan memotong banyak bagian film dengan langsung masuk ke adegan portal. Juga adegan-adegan yang banyak dimodifikasikan dari versi novel untuk mendapatkan durasi yang pas, tanpa harus kehilangan jalinan cerita. Seperti menghilangkan Dobby, peri rumah yang mempunyai lumayan banyak peran di novel, tapi di dalam film digantikan oleh rekan-rekan sekolah Harry Potter. Bagi fans setia novel, mungkin ini adalah kekurangan, tetapi saya lebih apresiatif dengan upaya Newell tersebut karena apa yang ditampilkan olehnya dalam film tetap bisa diikuti oleh penonton yang mungkin belum membaca novelnya. Film ini juga didukung oleh kinerja visual effect yang relatif membaik. Beberapa adegan, terutama dalam turnamen Quidditch dan juga lomba Tri-Wizard, efek sangat membantu visualisasi dan lumayan mampu menjadi hiburan ditengah kita mengikuti gejolak konflik antar-karakternya. Dalam beberapa hal, film Harry Potter kali ini memang lebih seru, terlepas dari unsur novelnya yang makin mengklimaks. Big congratz buat Mike Newell, meski jika dia kembali dipercaya membawa Harry Potter and the Order of Phoenix tentunya memerlukan beberapa perbaikan dalam mengatur kembali alur untuk tidak terlalu bumpy yang cenderung membuat sedikit membosankan.

Film fantasi kedua adalah imajinasi untuk cerita anak-anak yang dikarang oleh CS Lewis (sekali lagi dari Inggris). Lewis membuat kisah epik yang berjudul The Chronicles of Narnia dalam tujuh serial pendek. Kedekatannya dengan JRR Tolkien, pengarang epik-klasik Lord of the Rings, membuat Narnia sedikit dibanding-bandingkan dengan kisah dari dunia middle earth tersebut. Hal ini juga merembet ke filmnya, yang sebetulnya bagus untuk promosi, tetapi beresiko besar di apresiasi. Narnia (dalam hal ini adalah serial yang betajuk: The Lion, the Witch and the Wardrobe) sejak awal diproyeksikan untuk tampil sebagai film yang bakal dilirik setelah Peter Jackson membawa trilogi Lord of the Rings secara brilian beberapa tahun yang lalu. Sayangnya, kualitas cerita berkata lain. Tolkien membuat saga middle earth dalam rangkaian detail yang fantastis, sementara Narnia disiapkan sebagai kisah dongeng sebelum tidur untuk anak-anak. Makhluk-makhluk yang muncul dalam Narnia-pun tidak jauh dari makhluk yang familiar dengan kehidupan nyata. Meski diambil dari mitologi, tapi mitologi yang diambil oleh Lewis tetap saja mitologi populer, diantaranya munculnya centaur, griffon, dan juga karakter-karakter binatang yang juga muncul di The Winds Over Willows. Beda dengan Tolkien yang menggali dari mitologi klasik Finlandia sampai Keltik dengan memunculkan Valhalla-like realms, goblin dan sebagainya.

Imbasnya ke film, bukan kesalahan sutradara yang menjadikan film ini "sedikit" jatuh, tetapi ekspektasi yang berlebihan dari penonton. Film ini seharusnya bersaing dengan film-film fantasi anak-anak semacam Hooks yang menampilkan PeterPan dan Neverland-nya. Atau mungkin kisah-kisah dongeng lainnya. Film ini masih menjadi film yang bagus untuk keluarga, tanpa harus dibebani oleh visi produsen yang mengharapkan keuntungan seperti yang diraup Gandalf dkk. dalam trilogi epik Lord of the Rings, karya Peter Jackson. Karena sutradara yang sama tengah menyiapkan film fantasi selanjutnya, yang berasal dari proyek remake film serupa di tahun 1930-an. Di masa saya kecil, film ini menjadi fenomena tersendiri, tentang gorilla raksasa yang sangat posesif terhadap gadis kulit putih berambut pirang. Dulu saya yang pecinta binatang justru merasa jealous dengan kehadiran si gadis. Dan sekarang, dalam judul yang sama "King Kong", Peter Jackson akan mencoba menghadirkan kembali rangkaian nostalgia terhadap film klasik yang dikenal dari adegan fenomenal-nya, berupa KingKong bergelayut di Empire State Building.

Apa yang dihasilkan adalah film yang sangat entertaining. Mungkin karena guideline-nya hanyalah berasal dari script tua dari film di jaman sebelum kemerdekaan kita itu maka Peter Jackson bisa sepenuhnya berkreasi kembali dalam wujud visualisasi dunia KingKong. Dari setting kota New York yang kembali ke era depresi 30-an, kapal "Ventura Surabaya", dan tentunya pulau Tengkorak nan melegenda yang konon berada di sekitar episentrum gempa dahsyat yang melarutkan beberapa bagian Aceh. Hasilnya, selama hampir 3 jam kita disuguhi rangkaian visualisasi yang bagus dari sebuah film remake. Tak ada halangan yang mampu merintangi si raja gorilla untuk menunjukkan sifat posesifnya terhadap aktris kapiran bernama Ann Darrow, serta seorang penulis script yang terlibat sindrom "say it now or never", Jack Driscoll. Juga ditambah dengan sederet bintang pendukung yang berupa ciptaan teknologi efek visual berupa 3 ekor T-Rex, sekumpulan dinosaurus herbivora berleher panjang, Raptor, semacam Iguanodon, dan juga karakter eksentrik sutradara idealis yang diperankan rockstar anggota Tenacious D, Jack Black. Dengan sentuhan Jackson, film ini layak untuk ditandingkan dengan film Spiderman garapan Sam Raimi sebagai film yang menampilkan visualisasi extravaganza. Tidak ketinggalan tentunya adegan KingKong mengamuk di New York dan memanjat Empire State Building, serta menhadapi serbuan pesawat capung di peak gedung tertinggi dunia pasa tahun 30-an itu.

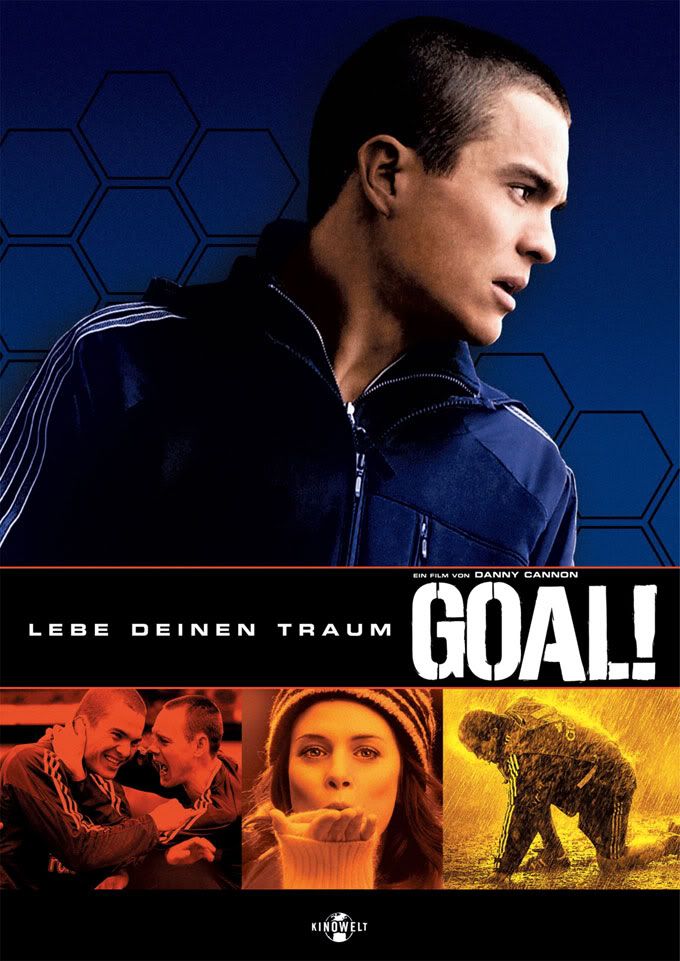

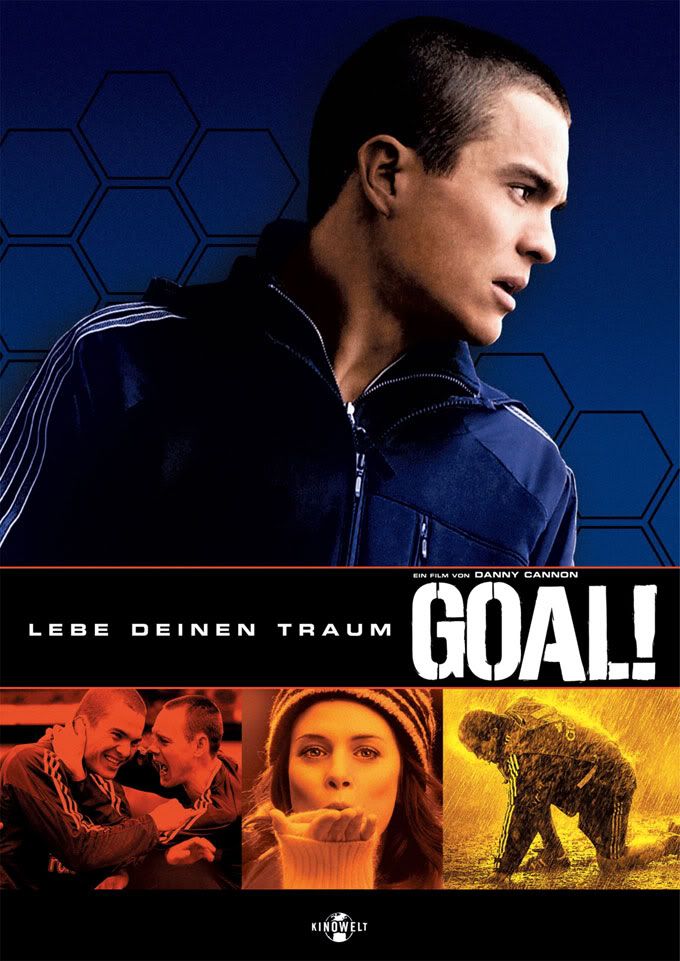

Sementara film terakhir tentang imajinasi yang dirilis di akhir tahun adalah mega-proyek FIFA berupa trilogi film Goal!. Di seri perdana-nya ini, diceritakan tentang keajaiban yang menaungi pemuda lugu asal Los Angeles (meski keluarganya berkewarganegaraan Mexico) bernama Santiago Munez. Jika seorang Kaka terpaksa menunggu nasib untuk diamati sampai satu musim dan terancam dipinjamkan ke tim lain untuk kemudian meroket bersama AC Milan, maka Munez bisa mendapatkan keajaiban untuk langsung berlaga bersama Alan Shearer di tim Newcastle United (serta menorehkan assist pula) dalam waktu sekitar 3 bulan saja. Jika seorang Thierry Henry mesti melalui masa yang buruk di Juventus untuk berkibar bersama Arsenal, maka apa yang diperlukan Munez adalah kisah tragis untuk mendapatkan simpati gaffer-nya untuk kemudian menjadi starter. Serba ajaib memang, tapi apa yang bisa kita lihat di sini adalah sisi yang mengangkat sepakbola sebagai olahraga paling akbar di muka bumi, yaitu passion. Gairah tinggi bisa divisualisasi dengan baik dalam film ini. Bagaimana kita melihat antusiasme penonton sepakbola dalam stadion, cafe dan sebagainya ketika tim kesayangan mereka bertanding. Dan bagaimana ekspresi yang kita rasakan ketika sebuah gol berhasil dicetak. Semuanya tidak bisa dijelaskan "bagaimana", dan cukup saya rasakan ketika Pelita Solo berhasil menghimpun 30 ribu warga Solo untuk berkoordinasi di bawah satu gairah dalam naungan stadion Manahan. Waktu itu saya berpikir "bagaimana", baik menjadi suporter, pemain atau siapa saja yang terlibat dalam energi besar tersebut. Dan hal-hal seperti itulah yang akan dituangkan FIFA dalam film Goal!, dimana rencana final trilogi tersebut diproyeksikan berakhir menjelang Piala Dunia di Jerman, Juni 2006 nanti.

Rangkaian film imajinatif di akhir tahun 2005 itu yang akan mengantarkan kita ke pola transisional untuk film-film yang "lebih berat". Di awal tahun 2006 ini ada drama-dokumenter yang diangkat dari tragedi Black September 1972 di olimpiade Munchen. Steven Spielberg, sutradara film berjudul Munich tersebut, bahkan sudah menghadapi kecaman ketika dia menempatkan proporsi yang seimbang dari sisi korban dan sisi teroris. Seperti halnya Ridley Scott yang dikecam ketika menempatkan pihak Nasrani dan Muslim sebagai sama-sama pemenang saga pearng salib. Film yang lebih satir dan berat akan menyambut tahun 2006 kita. Jangan lupakan juga adaptasi novel terbaik, Memoirs of Geisha, yang juga mendapat ribuan kecaman dari pelaku sejarah kelam Perang Dunia II di Jepang. Kemudian film tentang kerusuhan rasial berjudul Crash. Kasus pemukulan oknum polisi berkulit putih kepada seorang "residivis" berkulit hitam adalah puncak gunung es dari misteri rasialisme di negeri adidaya tersebut. Satu dekade silam lebih, dokumentasi mengenai keresahan rasial yang mengakibatkan segregasi pola permukiman di Amerika itu begitu menguat (bahkan diabadikan oleh band favorit saya, Pearl Jam, dalam lagu berjudul W.M.A). Kini filmnya siap menghadirkan rangkaian kisah dramatis-dokumenter ini dalam multi-sudut pandang pelakunya.

Dengan hal semacam ini, kita sebagai penikmat film tentu akan merasa sangat diuntungkan dengan perputaran hiburan berkelas untuk panca indera. Baik mengalami imajinasi yang divisualisasikan secara fantastis, atau cerita-cerita yang mengusik rasa kemanusiaan kita. Enjoy and happy new year!!

Di awal November, rangkaian fantasi dimulai dengan imajinasi seorang perempuan berkebangsaan Inggris yang telah berhasil menancapkan diri sebagai ikon baru dalam dunia fantasi anak-anak dan remaja. JK Rowling menciptakan karakter Harry Potter sebagai karakter yang menggusur fantasi dongeng karya-karya HC Andersen pada masa lalu. Tokoh Potter yang berusia remaja (sampai dengan edisi terakhirnya) itu berasal dari lipatan dunia yang kita huni untuk menciptakan jagad sihir-nya yang imajinatif tersebut. Mitos-mitos lama mulai dari sapu terbang, tongkat penyihir, mantar-mantra serta ramuan menjadi bagian hidup sehari-hari dalam dunia sihir ciptaan Rowling. Begitu juga dengan gaya hidup yang menjadi satu formula tidak terpisahkan, untuk bagaimana mereka terbang dengan sapu, bermain permainan kombinasi antara cricket dan sepakbola ala dunia sihir yang diberi nama quidditch, serta pertarungan adu mantera dan tongkat seperti halnya si Sirik dan Juwita dari majalah Bobo pada jaman saya kecil.

Visualisasi dari imajinasi-imajinasi tersebut yang selalu menarik untuk disaksikan dari sebuah film Harry Potter. Di debut layar perak-nya, sutradara Christoper Columbus lumayan berhasil membuat debut yang menjadikan platform bagi film-film Potter sesudahnya. Yang paling kentara memang dari sisi casting dimana Daniel Radcliffe, aktor cilik (sekarang sudah beranjak remaja, tentunya) berhasil menyatukan imajinasi bagaimana seorang Harry Potter itu diwujudkan. Film-film selanjutnya kemudian "hanya" mendapati tantangan untuk merangkai halaman demi halaman dari naskah yang ditulis Rowling untuk dimampatkan dalam durasi film (sekitar 120 - 180 menit). Begitu juga dengan Mike Newell, sutradara film terbaru Harry Potter and the Goblet of Fire (seri keempat). Tantangannya tetap serupa, yaitu apakah akan setia dengan jalur film dengan resiko shortcut, atau membuat re-script dengan durasi yang lebih pendek. Chris Columbus memilih alternatif pertama, dan sutradara film ketiga, Alfonso Cuaron memilih alternatif kedua dengan relatif banyak pujian dari kritikus tapi kurang berkenan di hati fans.

Di film keempat ini, Mike Newell bisa dibilang melakukan re-script. Alur film yang dimulai dengan memotong banyak bagian film dengan langsung masuk ke adegan portal. Juga adegan-adegan yang banyak dimodifikasikan dari versi novel untuk mendapatkan durasi yang pas, tanpa harus kehilangan jalinan cerita. Seperti menghilangkan Dobby, peri rumah yang mempunyai lumayan banyak peran di novel, tapi di dalam film digantikan oleh rekan-rekan sekolah Harry Potter. Bagi fans setia novel, mungkin ini adalah kekurangan, tetapi saya lebih apresiatif dengan upaya Newell tersebut karena apa yang ditampilkan olehnya dalam film tetap bisa diikuti oleh penonton yang mungkin belum membaca novelnya. Film ini juga didukung oleh kinerja visual effect yang relatif membaik. Beberapa adegan, terutama dalam turnamen Quidditch dan juga lomba Tri-Wizard, efek sangat membantu visualisasi dan lumayan mampu menjadi hiburan ditengah kita mengikuti gejolak konflik antar-karakternya. Dalam beberapa hal, film Harry Potter kali ini memang lebih seru, terlepas dari unsur novelnya yang makin mengklimaks. Big congratz buat Mike Newell, meski jika dia kembali dipercaya membawa Harry Potter and the Order of Phoenix tentunya memerlukan beberapa perbaikan dalam mengatur kembali alur untuk tidak terlalu bumpy yang cenderung membuat sedikit membosankan.

Film fantasi kedua adalah imajinasi untuk cerita anak-anak yang dikarang oleh CS Lewis (sekali lagi dari Inggris). Lewis membuat kisah epik yang berjudul The Chronicles of Narnia dalam tujuh serial pendek. Kedekatannya dengan JRR Tolkien, pengarang epik-klasik Lord of the Rings, membuat Narnia sedikit dibanding-bandingkan dengan kisah dari dunia middle earth tersebut. Hal ini juga merembet ke filmnya, yang sebetulnya bagus untuk promosi, tetapi beresiko besar di apresiasi. Narnia (dalam hal ini adalah serial yang betajuk: The Lion, the Witch and the Wardrobe) sejak awal diproyeksikan untuk tampil sebagai film yang bakal dilirik setelah Peter Jackson membawa trilogi Lord of the Rings secara brilian beberapa tahun yang lalu. Sayangnya, kualitas cerita berkata lain. Tolkien membuat saga middle earth dalam rangkaian detail yang fantastis, sementara Narnia disiapkan sebagai kisah dongeng sebelum tidur untuk anak-anak. Makhluk-makhluk yang muncul dalam Narnia-pun tidak jauh dari makhluk yang familiar dengan kehidupan nyata. Meski diambil dari mitologi, tapi mitologi yang diambil oleh Lewis tetap saja mitologi populer, diantaranya munculnya centaur, griffon, dan juga karakter-karakter binatang yang juga muncul di The Winds Over Willows. Beda dengan Tolkien yang menggali dari mitologi klasik Finlandia sampai Keltik dengan memunculkan Valhalla-like realms, goblin dan sebagainya.

Imbasnya ke film, bukan kesalahan sutradara yang menjadikan film ini "sedikit" jatuh, tetapi ekspektasi yang berlebihan dari penonton. Film ini seharusnya bersaing dengan film-film fantasi anak-anak semacam Hooks yang menampilkan PeterPan dan Neverland-nya. Atau mungkin kisah-kisah dongeng lainnya. Film ini masih menjadi film yang bagus untuk keluarga, tanpa harus dibebani oleh visi produsen yang mengharapkan keuntungan seperti yang diraup Gandalf dkk. dalam trilogi epik Lord of the Rings, karya Peter Jackson. Karena sutradara yang sama tengah menyiapkan film fantasi selanjutnya, yang berasal dari proyek remake film serupa di tahun 1930-an. Di masa saya kecil, film ini menjadi fenomena tersendiri, tentang gorilla raksasa yang sangat posesif terhadap gadis kulit putih berambut pirang. Dulu saya yang pecinta binatang justru merasa jealous dengan kehadiran si gadis. Dan sekarang, dalam judul yang sama "King Kong", Peter Jackson akan mencoba menghadirkan kembali rangkaian nostalgia terhadap film klasik yang dikenal dari adegan fenomenal-nya, berupa KingKong bergelayut di Empire State Building.

Apa yang dihasilkan adalah film yang sangat entertaining. Mungkin karena guideline-nya hanyalah berasal dari script tua dari film di jaman sebelum kemerdekaan kita itu maka Peter Jackson bisa sepenuhnya berkreasi kembali dalam wujud visualisasi dunia KingKong. Dari setting kota New York yang kembali ke era depresi 30-an, kapal "Ventura Surabaya", dan tentunya pulau Tengkorak nan melegenda yang konon berada di sekitar episentrum gempa dahsyat yang melarutkan beberapa bagian Aceh. Hasilnya, selama hampir 3 jam kita disuguhi rangkaian visualisasi yang bagus dari sebuah film remake. Tak ada halangan yang mampu merintangi si raja gorilla untuk menunjukkan sifat posesifnya terhadap aktris kapiran bernama Ann Darrow, serta seorang penulis script yang terlibat sindrom "say it now or never", Jack Driscoll. Juga ditambah dengan sederet bintang pendukung yang berupa ciptaan teknologi efek visual berupa 3 ekor T-Rex, sekumpulan dinosaurus herbivora berleher panjang, Raptor, semacam Iguanodon, dan juga karakter eksentrik sutradara idealis yang diperankan rockstar anggota Tenacious D, Jack Black. Dengan sentuhan Jackson, film ini layak untuk ditandingkan dengan film Spiderman garapan Sam Raimi sebagai film yang menampilkan visualisasi extravaganza. Tidak ketinggalan tentunya adegan KingKong mengamuk di New York dan memanjat Empire State Building, serta menhadapi serbuan pesawat capung di peak gedung tertinggi dunia pasa tahun 30-an itu.

Sementara film terakhir tentang imajinasi yang dirilis di akhir tahun adalah mega-proyek FIFA berupa trilogi film Goal!. Di seri perdana-nya ini, diceritakan tentang keajaiban yang menaungi pemuda lugu asal Los Angeles (meski keluarganya berkewarganegaraan Mexico) bernama Santiago Munez. Jika seorang Kaka terpaksa menunggu nasib untuk diamati sampai satu musim dan terancam dipinjamkan ke tim lain untuk kemudian meroket bersama AC Milan, maka Munez bisa mendapatkan keajaiban untuk langsung berlaga bersama Alan Shearer di tim Newcastle United (serta menorehkan assist pula) dalam waktu sekitar 3 bulan saja. Jika seorang Thierry Henry mesti melalui masa yang buruk di Juventus untuk berkibar bersama Arsenal, maka apa yang diperlukan Munez adalah kisah tragis untuk mendapatkan simpati gaffer-nya untuk kemudian menjadi starter. Serba ajaib memang, tapi apa yang bisa kita lihat di sini adalah sisi yang mengangkat sepakbola sebagai olahraga paling akbar di muka bumi, yaitu passion. Gairah tinggi bisa divisualisasi dengan baik dalam film ini. Bagaimana kita melihat antusiasme penonton sepakbola dalam stadion, cafe dan sebagainya ketika tim kesayangan mereka bertanding. Dan bagaimana ekspresi yang kita rasakan ketika sebuah gol berhasil dicetak. Semuanya tidak bisa dijelaskan "bagaimana", dan cukup saya rasakan ketika Pelita Solo berhasil menghimpun 30 ribu warga Solo untuk berkoordinasi di bawah satu gairah dalam naungan stadion Manahan. Waktu itu saya berpikir "bagaimana", baik menjadi suporter, pemain atau siapa saja yang terlibat dalam energi besar tersebut. Dan hal-hal seperti itulah yang akan dituangkan FIFA dalam film Goal!, dimana rencana final trilogi tersebut diproyeksikan berakhir menjelang Piala Dunia di Jerman, Juni 2006 nanti.

Rangkaian film imajinatif di akhir tahun 2005 itu yang akan mengantarkan kita ke pola transisional untuk film-film yang "lebih berat". Di awal tahun 2006 ini ada drama-dokumenter yang diangkat dari tragedi Black September 1972 di olimpiade Munchen. Steven Spielberg, sutradara film berjudul Munich tersebut, bahkan sudah menghadapi kecaman ketika dia menempatkan proporsi yang seimbang dari sisi korban dan sisi teroris. Seperti halnya Ridley Scott yang dikecam ketika menempatkan pihak Nasrani dan Muslim sebagai sama-sama pemenang saga pearng salib. Film yang lebih satir dan berat akan menyambut tahun 2006 kita. Jangan lupakan juga adaptasi novel terbaik, Memoirs of Geisha, yang juga mendapat ribuan kecaman dari pelaku sejarah kelam Perang Dunia II di Jepang. Kemudian film tentang kerusuhan rasial berjudul Crash. Kasus pemukulan oknum polisi berkulit putih kepada seorang "residivis" berkulit hitam adalah puncak gunung es dari misteri rasialisme di negeri adidaya tersebut. Satu dekade silam lebih, dokumentasi mengenai keresahan rasial yang mengakibatkan segregasi pola permukiman di Amerika itu begitu menguat (bahkan diabadikan oleh band favorit saya, Pearl Jam, dalam lagu berjudul W.M.A). Kini filmnya siap menghadirkan rangkaian kisah dramatis-dokumenter ini dalam multi-sudut pandang pelakunya.

Dengan hal semacam ini, kita sebagai penikmat film tentu akan merasa sangat diuntungkan dengan perputaran hiburan berkelas untuk panca indera. Baik mengalami imajinasi yang divisualisasikan secara fantastis, atau cerita-cerita yang mengusik rasa kemanusiaan kita. Enjoy and happy new year!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home